e•la•bo•rar, v. td.

diatipo SP. história da gráfica-escola e scholè. greve e trabalho; AVP e morris. dois polos do design: ofício e projeto. design, uma questão de classe. contradição e dialética. emancipação e política.

1. tornar mais complexo ou profundo

no dia 13 de dezembro, fui com alguns integrantes da gráfica-escola apresentar nossas experiências e reflexões num importantíssimo evento internacional de tipografia, o diatipo são paulo. como o próprio nome já diz, ele ocorre em são paulo – mas o que o nome não diz é que apenas uma pessoa das apenas sete que organizaram o evento são de são paulo. e eu só consigo imaginar o esforço incomensurável para que tudo ocorresse tão bem e proporcionando tantos encontros felizes.

para além de registrar, mais uma vez, o meu agradecimento pessoal e de toda a gráfica-escola a essa equipe maravilhosa pela oportunidade, que nos permitiu levar cinco estudantes pela primeira vez a são paulo – e, para alguns, pela primeira vez viajar de avião –, vou usar esta última news do ano para elaborar alguns pontos das reflexões que compartilhamos na ocasião.

no mais, agradeço também quem lê as modestas e intempestivas palavras que periodicamente lanço aqui. tendo subido no bonde do ano ao mês de abril1, me sinto muito satisfeito de já conseguir ver uma certa relação entre o que temos registrado aqui. espero que ano que vem haja renovado interesse nessas considerações e que eu consiga articulá-las melhor – o que pode significar articulá-las de maneira mais tortuosa.

2. preparar lenta e cuidadosamente

um dos jeitos de contar a história da gráfica-escola é usando o maquinário como fio condutor porque é a partir desse legado material que passamos a nos constituir como iniciativa. evidentemente que esse maquinário pressupõe pessoas operando-o e, para falar sobre isso, a gente precisa retomar o brasil dos anos 1990 – em especial a presidência de FHC. dentre outras coisas, dando cabo ao processo de implementação do neoliberalismo no país, o então presidente promoveu uma reforma da estrutura estatal, que foi chamada de “modernização”.

entre os vários tipos de desmonte que isso significou para o serviço público, um que está diretamente relacionado com nossa história é a terceirização daquilo que não era considerado atividades-fim dos órgãos públicos. no contexto do ensino, isso significava que só quem poderia ser servidores concursados eram os professores e técnico-administrativos, enquanto, por exemplo, o pessoal da zeladoria seria terceirizado e, portanto, poderia ter seu trabalho mais precarizado. entre esses, estavam também os gráficos.

então, a partir dos anos 90, não haveriam mais concursos para servidores que trabalhassem como gráficos e isso, junto com várias mudanças tecnológicas, levou, eventualmente, ao abandono do maquinário gráfico da escola técnica2 – que, depois, se tornou Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco (Cefet-PE) e, depois, se tornou Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE). em muitas outras instituições, o maquinário gráfico – gavetas de tipos de metal, de madeira, impressoras manuais e elétricas, linotipos, impressoras off-set, mimeógrafos, duplicadoras digitais – foi completamente descartado como artefatos obsoletos, muitas vezes vendendo os tipos de metal ao peso para derretimento do chumbo. para serem substituídos por impressoras a laser que, diga-se de passagem, hoje também são alugadas; quase não há mais patrimônio gráfico da instituição.

foi esse maquinário abandonado que a gente conseguiu, em alguma medida, resguardar: bem antes de eu me tornar professor aqui, professor josinaldo já havia entocado todo maquinário e mobiliário de tipos móveis. foi só ali por volta de 2019 que conseguimos um espaço para montar um laboratório de impressão para os alunos do primeiro curso de tecnologia em design gráfico do brasil, iniciado em 2000. só que veio a pandemia. em 2022, nós voltamos presencialmente e retomamos os processos para fazer a manutenção do maquinário e, finalmente, no início de 2024, nós abrimos a primeira seleção para o projeto de extensão que nomeamos gráfica-escola.

o naming pode parecer óbvio, no sentido de que, por estar vinculada a esse curso, a ideia de escola seja pra aprender as práticas gráficas. mas, na real, é o contrário disso. para entender o sentido exato em que a gente pensa a escola, a gente precisa falar do nosso filósofo jacques rancière, que discute muito estética, política e educação3.

rancière vai buscar explicar o que é a escola a partir da sua origem na grécia antiga, na scholè. ele faz todo um tratamento histórico e filosófico pra demonstrar que a escola, nesses moldes clássicos, não se caracteriza por aprender ou ensinar algo, mas por ser um espaço e um tempo particulares que estão separados da lógica produtiva que caracteriza o mundo das necessidades. por ser regido por um modo heterogêneo, a escola é o lugar por excelência em que se fazem coisas desvinculadas à utilidade ou à produtividade: é o lugar e o tempo do ócio, da fruição, da contemplação. nas palavras de rancière:

[a escola] não é a ‘aprendizagem’ de condição alguma. ela é uma ocupação, separada das outras, governada em particular por uma lógica heterogênea à da ordem produtiva.

esse era nosso horizonte quando começamos a organização do nosso espaço em fevereiro de 2024, com nossa equipe inicial: além de mim e Josinaldo Barbosa na coordenação, com os estudantes Anna Carolina Pereira Barros, Caio Cesar de Albuquerque Silva, Heloisa Martins Alves dos Santos e Yasmin dos Santos Braz. finalmente, ocupamos a sala com o maquinário e os materiais pra que a gente pudesse começar a fazer nossos trabalhos e experimentações.

3. preparar, produzir, desenvolver algo com esforço, atenção e método

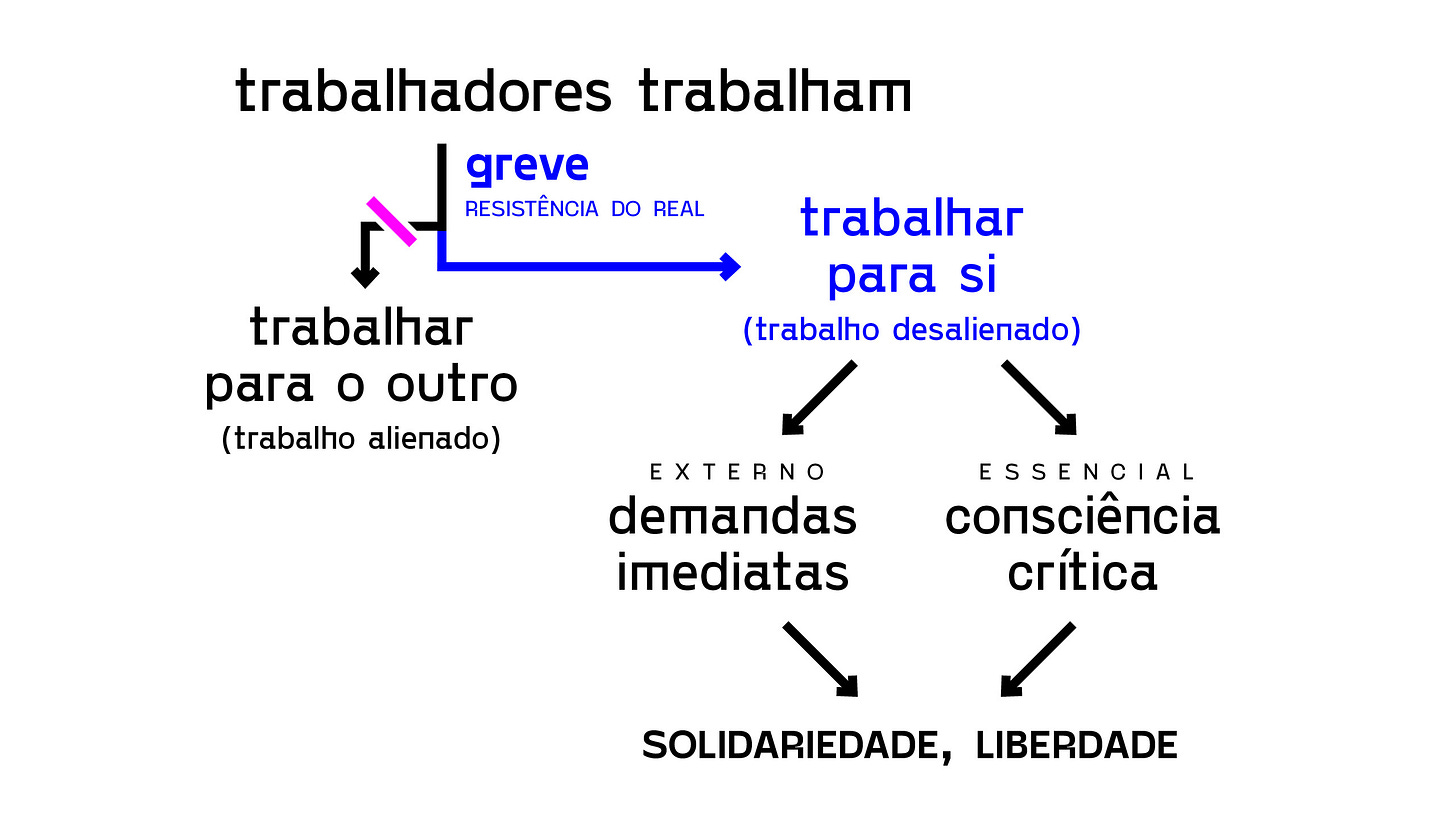

quando iniciávamos os trabalhos da gráfica, ironicamente, veio a greve da educação federal, que se iniciou em abril. então, em greve, a gente paralisaria o trabalho, certo? errado. tal qual na definição do que é a escola, uma leitura específica sobre trabalho se converte em atitudes muito diferentes. a essa altura, eu tinha lido esse livrinho de álvaro vieira pinto, um filósofo brasileiro importantíssimo, intitulado “por que os ricos não fazem greve?”4. para usar isso em algumas apresentações, fiz o esquema a seguir que delineia mais ou menos como vieira pinto explica a relação entre trabalho e greve:

quando a greve começa, o que é paralisado não é qualquer trabalho; é o trabalho alienado. outra maneira de dizer: na greve, se inicia o trabalho da classe para si. essa compreensão determina atitudes muito diferentes no contexto da educação. partindo dessa premissa teórica, estar em greve não significa esvaziar o espaço pedagógico, que infelizmente tem sido postura adotada por boa parte da comunidade acadêmica. na verdade, implica ocupá-lo de outra maneira: segundo nossas próprias determinações. a greve abre a possibilidade da instituição de ensino se tornar scholè porque ficam suspensas as determinações do sistema produtivo e ficamos um passo mais próximos de podermos criar nossas próprias determinações – trabalhar para nós mesmos.

esse tipo de trabalho não alienado, da dignidade construída por meio de nossas atividades é um conceito que não deveria ser estranho para nós, designers. não só porque esse caráter de autorrealização é o que leva muitos de nós para esse campo, mas porque é um dos fios condutores da nossa história, posta como uma questão desde o começo. o maior representante desse debate no campo, sem dúvida, é william morris, expoente do movimento de artes & ofícios5.

em suas elaborações sobre trabalho, morris buscava reconstruir o elo antropológico entre os seres humanos e aquilo que produzem, que fora rompido pela produção mecanizada da primeira revolução industrial:

o trabalho é um estorvo necessário, mas haverá de ser apenas estorvo? será que tudo o que podemos fazer com ele é encurtar ao máximo as horas desse estorvo (…)

durante a greve, portanto, nos propusemos a fazer com que o trabalho fosse para nós mais que simplesmente um estorvo: que fosse um álibi para a convivência, uma ocasião para compartilharmos ideias, uma chance para nos realizarmos conjuntamente naquilo que produzíamos. trabalhando para nós mesmos, convivendo naquele espaço e criando aquilo que nos parecesse fazer sentido.

dentre várias experiências grevistas articuladas ali no campus e na gráfica-escola, o resultado mais visível de nossa atitude foi “a fábrica de flusser”, uma publicação que combina três métodos de impressão diferentes para traduzir graficamente o texto do nosso filósofo do design preferido. a publicação foi selecionada pela curadoria da bienal da ADG no ano passado como destaque e fomos receber esse prêmio lá em aracaju, com a viagem viabilizada pelo trabalho desalienado que havíamos realizado na própria gráfica.

4. conceber, planejar ou estruturar mentalmente

como todos sabemos, a profissão, a prática do design em geral tem sido fortemente abalada pelas inteligências artificiais generativas (IAGs), mas isso é só a expressão mais recente de uma contradição que coexiste naquilo que pensamos como design. compreendo essa contradição em dois polos distintos: de um lado, se adere à prática material, à execução, que poderíamos identificar pelo conceito de ofício, e, de outro, se fundamenta numa certa capacidade de abstração, identificada pelo projeto.

o que caracteriza o design, em termos materialistas, é exatamente a separação desses polos em etapas diferentes do processo produtivo, compreendida como a divisão parcelar do trabalho6. essas etapas, a execução e o projeto, são realizadas por pessoas diferentes – e até aí, tudo bem. acontece que no sistema capitalista é preciso fragmentar a classe trabalhadora para impedir sua coesão. então, a pegadinha é que são designados valores sociais distintos – e, consequentemente, remunerações distintas – a cada uma dessas etapas. a saber, a execução, o trabalho manual, é intensamente desvalorizada, enquanto o projeto, o trabalho intelectual, é valorizado.

nos últimos 50 e tantos anos no campo, é o polo do projeto que tem sido supervalorizado, graças às demandas produtivas do capitalismo desde a flexibilização produtiva do toyotismo7 – ou, como alguns preferem, desde o surgimento da sociedade “pós-industrial”. a dimensão abstrata do projeto sufocou a dimensão material do ofício. as expressões mais recentes disso são a vinculação do campo do design com um certo tipo de pensamento ou metodologia aplicável em qualquer contexto – o “design thinking” – e com a gestão – a chamada virada gestorial8 do design.

acontece que o capitalismo se caracteriza por um sistema baseado em crises, quase sempre decorrentes da ruptura dialética entre polos contraditórios. ou seja, a prática de design na atual produção capitalista cria distorções aberrantes que percebemos como sintomas dessa hiperinflação simbólica e abstrata. um exemplo cotidiano, mas elucidativo, é a mockupização do design. via de regra, profissionais e estudantes deixam de fazer projetos realizáveis para produzir meros simulacros de projetos, que precisam funcionar apenas como símbolos ou imagens. o projeto não precisa nem existir, nem funcionar, precisa apenas aparecer.

a mockupização tem relações estreitas com a invasão das IAGs. o estágio em que estamos de abstração é tão avançado que não importa mais fazer algo – nem o projeto desse algo. basta que uma combinação tal de pixels seja decifrada para que aquilo exerça efeito de verdade. lembro de ver alguém postar no linkedin que, ao pedir para uma IAG criar uma imagem de uma cadeira no estilo X ou Y, projetou uma cadeira. no maior estilo de magritte, me urgiu a vontade de apontar que aquilo não era um projeto de cadeira, muito menos uma cadeira; era meramente um arranjo de pixels feitos por análise combinatória que parecia uma cadeira. em essência, mesmo que um projeto não seja realizado, há uma vinculação a uma base material que o tornaria potencialmente realizável. esse vínculo já se rompeu.

no entanto, me parece que há algo que pode restaurar esse vínculo e fazer com que o ofício e o projeto integrem uma dinâmica dialética produtiva. acredito que é aquilo que richard sennett denomina de habilidade artesanal: “um impulso humano básico e permanente, o desejo de um trabalho benfeito por si mesmo”. esse fazer como um fim em si mesmo explicita outra tese mais ampla, de que “todas as habilidades, até mesmo as mais abstratas, têm início como práticas corporais”. por isso, essa habilidade se assenta em uma relação dialética entre mão e cabeça9:

todo bom artífice sustenta um diálogo entre práticas concretas e ideias (…) [que] criam um ritmo entre a solução de problemas e a detecção de problemas.

acredito que esse é o primeiro fator que faz com que a gráfica-escola seja um espaço de scholè. pela reapropriação das tecnologias analógicas de impressão, nós engajamos em um paradigma produtivo que nos força à retomar a dimensão material da nossa prática, da mão, do corpo. na elaboração com esses meios de (re)produção, por assim dizer, restauramos o vínculo entre o ofício e o projeto.

em tempos de “fora bauhaus”, é importante lembrar que essa clivagem de classe era uma preocupação explícita dos modelos de educação de design no começo do século 20, sobretudo das vkhutemas e da bauhaus. a organização das oficinas e ateliês com um mestre da forma (designer) e um mestre do ofício (artesão) não era meramente ilustrativa; havia uma leitura socialista para promover a igualdade entre essas classes contra a exploração do trabalho pelos capitalistas, proporcionada pela mecanização do trabalho10.

5. Ling. desenvolver um sistema linguístico, ampliando sua complexidade e eficácia comunicativa

por outro lado, produzindo na gráfica-escola e refletindo sobre isso, esbarramos em uma outra questão – uma questão de história do design. durante as nossas experiências, constatamos que essas práticas do ofício são atividades de natureza muito distinta daquelas a que estávamos acostumados, aprendendo ou ensinando design gráfico. uma das poucas pessoas que apontam para essa questão é catherine dixon, que diz que:

a realidade do ofício da composição tipográfica é que, como profissão, ela compartilhava uma relação frequentemente desconfortável com a prática do design gráfico (…)

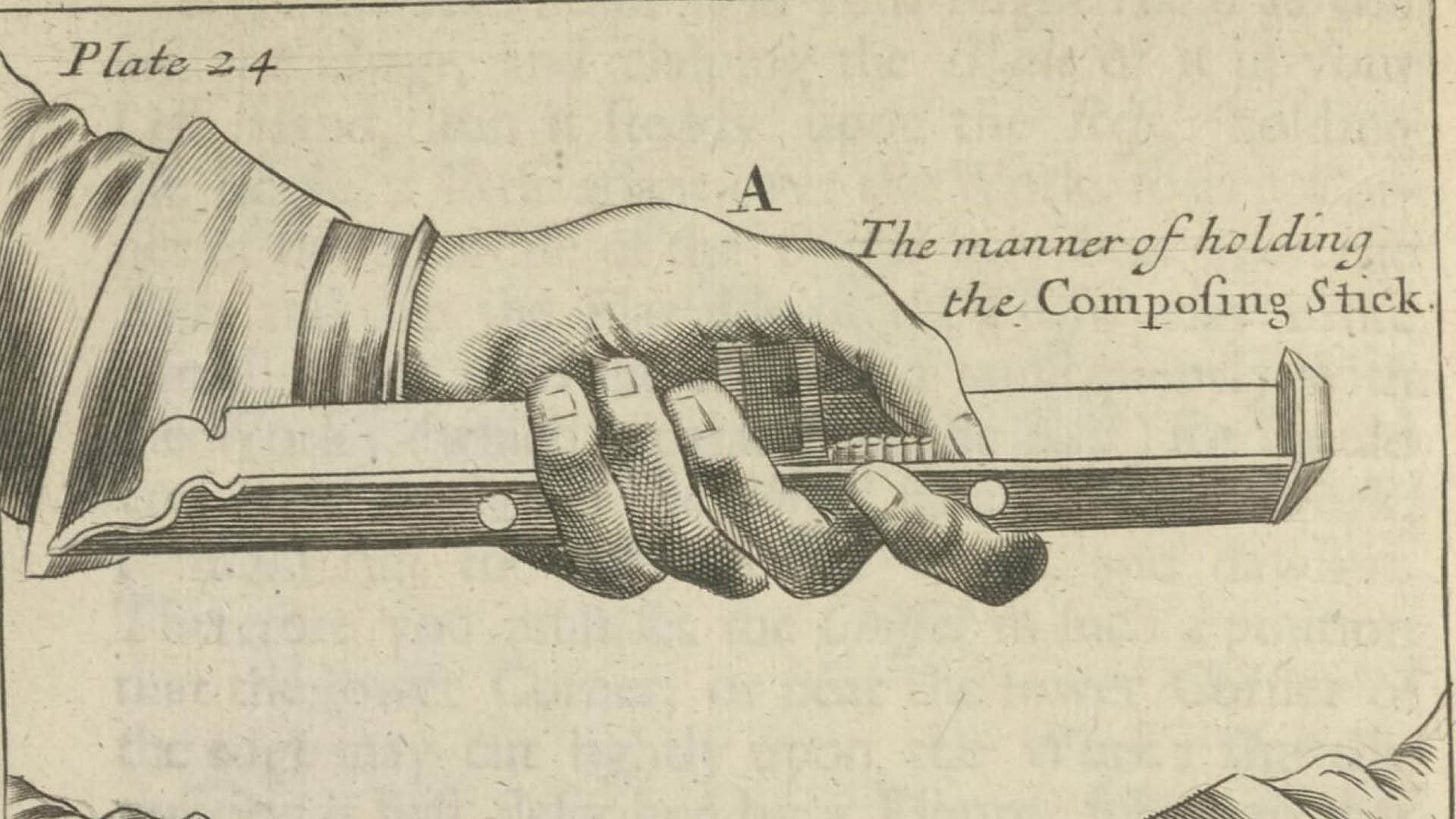

uma outra referência importante sobre essas questões é j. dakota brown, historiador do design estadunidense, publicado aqui no brasil pelo clube do livro do design – em cujo projeto estivemos bem envolvidos, tanto traduzindo quanto imprimindo sua sobrecapa lá na gráfica11. em “tipografia, automação e a divisão do trabalho: uma história sucinta”, um dos ensaios do volume “automação e autonomia”, dakota vai discutir precisamente como as tecnologias gráficas se desenvolveram para contornar a força política de seus trabalhadores – os tipógrafos –, que era um dos sindicatos mais antigos e fortes nos estados unidos ao longo do século 20.

para ser bem explícito: houve um conflito de classes entre os tipógrafos e os designers gráficos. mas, como tudo na história do design, esses conflitos são escamoteados em favor de uma narrativa toscamente darwiniana de “evolução” dos modos de (re)produção – e tudo se passa como se fôssemos os herdeiros naturais de toda cultura escrita desde os primeiros sinais. veja se não é precisamente essa a narrativa, por exemplo, do tomo de phillip meggs, história do design gráfico, que (con)funde a história da escrita com a história do design em uma longa marcha milenar?

eu precisaria de mais tempo de elaboração para pinçar mais detalhadamente alguns desses conflitos na história do design, mas o próprio dakota já aponta para isso: as formulações das vanguardas construtivistas já tensionavam as práticas tradicionais do ofício tipográfico, como fica claro em “nosso livro”, de el lissitzky, de 1926. a própria iniciativa de “conversão” empreendida por jan tschichold com tipografia elementar e a nova tipografia são tentativas de que, no mínimo, fossem abandonadas as convenções gráficas e estéticas do ofício tipográfico que permaneciam mais ou menos incólumes desde o século 15 para abraçar os princípios da nova comunicação visual da era moderna.

as sucessivas batalhas dessa disputa de classes são descritas por dakota no ensaio: o fracasso de mark twain, a linotipo e a composição a frio. há ilustrações muito elucidativas desse processo também no documentário graphic means, de briar levit. a vitória dessa guerra foi do capital, que efetivou a mudança dos meios de (re)produção para o digital, tornando obsoleta toda uma tradição e uma classe de artífices, que foram substituídos por operários pós-industriais que, no contexto de intelectualização do pós-modernismo, tendiam – e ainda tendem – a se dar muita importância: os designers gráficos. dakota ainda menciona como os designers gráficos pós-modernos até comemoraram o fim dessa classe retrógrada, com esse exemplo de um texto da importante revista emigre:

muitos dos impressores que foram à falência no último quartil de século mereceram seu destino. a base da indústria gráfica é, afinal de contas, sabidamente conservadora, protecionista e sexista.

aqui, o fio da história é o que mencionei: os designers foram se alienando da realidade material do ofício e se diluindo nos processos crescentemente abstratos do digital12. para esses designers gráficos, tudo se passa como se essa pretensa herança tivesse se dado sem conflito, sem prejuízos, apenas a marcha natural da tecnologia. com um misto entre ignorância e cinismo, a ironia aqui é que o campo do design se reapropria dessas práticas com uma camada espessa de fetichização, no sentido mais lugar-comum que você pode imaginar. esse trabalho se torna mais exclusivo, com mais valor agregado do que o trabalho indigno de fazer efêmeros digitais – os cards de redes sociais com banco de imagens e IA do canva.

6. Fisl. produzir, sintetizar no organismo

pessoas menos bondosas devem ter lido a parte anterior e sorrido com sarcasmo; afinal, o que é a gráfica-escola senão uma assimilação retroativa da tipografia pelo design gráfico? e não estariam de todo erradas; mas seriam igualmente ingênuas e mesmo cínicas. não dá para falar seriamente de se livrar das contradições das práticas capitalistas dentro do capitalismo sem reconhecer-nos contraditórios nós mesmos – o que, por outro lado, também não significa aceitá-las de bom grado.

nesse sentido, acredito que há um segundo fator que faz com que a gráfica-escola seja scholè: a igualdade radical sobre a qual se construímos esse espaço. novamente, adotamos o pressuposto de rancière13: a igualdade não é um horizonte a ser alcançado, mas uma premissa da qual partimos. a escola é o lugar de igualdade por excelência, em que todos os seus conviventes dispõem da palavra para elaborar suas capacidades. isso cria o que bell hooks denomina de comunidade pedagógica14, caracterizada pela escuta e pela circulação da palavra.

esse ponto pode causar confusão. melhor deixar claro: igualdade não quer dizer ausência de hierarquia. partindo também das concepções pedagógicas de paulo freire e bell hooks – além de algumas leituras organizativas –, reconhecemos a hierarquia, mas trabalhamos com ela de maneira dialética, fazendo com que o poder e o saber circulem entre nós. como jo freeman aponta com muita clareza em “a tirania das organizações sem estrutura”15, movimentos sociais recentes sugerem uma pretensa horizontalidade que funciona mais como um desarme organizativo do que como uma ferramenta de igualdade.

ou seja, a igualdade não se trata de achatar aritmeticamente todas as posições, como se se tratasse de uma contagem de votos na eleição. pelo contrário, igualdade radical trata-se de reconhecer a heterogeneidade de posições de cada subjetividade, sempre irredutíveis umas às outras, e lhes dar movimento. mais especificamente, entendemos essa colaboração como um processo a ser construído coletivamente, ao longo do tempo, como é típico da atividade pedagógica. isso também implica que não há um modelo de colaboração a ser seguido. como se segue o adágio: “de cada qual, segundo sua capacidade; a cada qual, segundo suas necessidades”.

vale dizer que esse não é um processo bucólico – e, se me perguntarem, nem deve ser. de rancière, também entendo que não devemos buscar consenso, no sentido tipicamente liberal pelo qual tipicamente o compreendemos. creio ser necessário um conflito produtivo, um desconforto, um incômodo, um esforço, uma elaboração, para produzir algo novo. no que diz respeito à orientação, o que tendo a dizer é: “defendam seus projetos”.

7. Tec. submeter uma matéria-prima a processos de transformação para obter um produto

tudo isso nos leva a um último conceito que gostaria de discutir aqui: pré-figuração. ele tem sua própria história, mas podemos compreendê-lo como a realização limitada de uma utopia16. se há algum potencial político nessa experiência que temos construído, é graças a essa definição teórica. de novo, pessoas menos bondosas poderiam me dizer pra baixar a bola; que só estamos imprimindo em papel com máquinas velhas, sem utilidade para o mercado de trabalho – e estariam, pelo menos parcialmente, certas.

no doutorado, discuti longamente que não existe A Educação™, mas existe um campo de disputa permanente. disso decorre que não há nenhuma natureza intrinsecamente emancipadora ou positiva nas experiências educacionais. infelizmente, inclusive, é mais a regra do que a exceção que o espaço pedagógico seja um ambiente de opressão do que de emancipação – algo pelo qual todos já devem ter passado de uma maneira ou de outra. por essas e outras que não coaduno com certas formulações de que “tudo é político” e congêneres: a dimensão política não é algo dado, mas precisa ser construída.

me parece que a questão essencial é o modo como estamos imprimindo em papel com máquinas velhas. graças a esses fatores que mencionei, coletivamente, produzimos uma outra realidade, produzimos uma outra imanência nesse pequeno espaço em que passamos tanto tempo. pela experiência, temos a certeza de que conseguimos produzir uma outra realidade. objetivamente, nós criamos uma lógica heterogênea àquela da produtiva, estabelecemos nossos próprios valores, nos dedicamos àquilo que nos dá sentido produzir. mas tudo muda da porta para fora da gráfica-escola.

contraditoriamente, são precisamente os limites dessa experiência que podem lhe conferir generalidade e potência política17. é nesse choque que se cria o lócus de contradição produtiva em que pode eclodir a dimensão transcendente dessa nossa dialética. o produto emancipador dessa experiência não é e nunca vai ser um papel impresso, mas é uma fissura para incendiar a imaginação política dessas pessoas. e se o mundo fosse assim? e se fôssemos donos de nosso trabalho? e se a educação pública fosse universal e bem financiada? e se pudéssemos ser soberanos para elaborar nossa cultura e nosso país? e se pudéssemos ampliar a experiência de fruição da escola?

pode ser que esses questionamentos não deem em nada. pode ser que em alguns meses ou anos, o fogo se apague e essa experiência sobreviva só como um sonho embaçado, uma névoa dissipada pelo realismo capitalista. mas pode ser que não. é preciso confiar no incalculável. se há algo típico das experiências sociais acumuladas na história é que, ao construí-las, sabemos como começam, mas não sabemos onde vão terminar. como diria paulo freire, o futuro está em aberto. há sempre uma aposta no imprevisível.

para além disso, o processo todo é divertido, é feliz. vale muito a pena. pela lei natural dos encontros, deixamos e recebemos um tanto. por meio de compartilharmos nosso trabalho, conhecemos melhor uns aos outros, fazemos coisas bonitas, ouvimos músicas, damos risadas, ficamos cansados, nos angustiamos – enfim, tornamo-nos humanos. e, talvez, hoje não haja nada mais revolucionário do que isso.

8. Psic. trabalhar mentalmente para assimilar uma experiência, ideia ou sentimento, integrando-o à consciência

fico triste em ver a trajetória histórica do conceito de trabalho18. a qualidade pejorativa que assume hoje é mais um dos sintomas do apodrecimento do sistema capitalista; é uma consequência inevitável da alienação descrita por marx e morris há quase duzentos anos.

por um lado, longe de mim abraçar uma ética protestante, calvinista e protofascista de que “trabalho dignifica”, nem demonizar um hedonismo dionisíaco – tipo o carnaval – ou bucólico – tipo alberto caeiro19. por outro lado, me parece importante lembrar que a ideia do prazer fácil é uma construção da sociedade de consumo. é a expressão da necessidade do capital se realizar cada vez mais rápido e se valorizar cada vez mais. para o capital, tudo que tem duração é um obstáculo a ser removido para acelerar sua circulação.

não custa lembrar que o interesse do capital não é o interesse humano. por isso, muitas vezes insisto no léxico do labor: elaborar, colaborar, laboratório. para mim, trabalho é um conceito caro porque me parece que nada humanamente significativo é fácil; é preciso valer a pena. nesse sentido, não me parece por acaso que a psicanálise se valha precisamente dessa palavra, elaborar, para descrever o processo pelo qual o sujeito se constitui. acho que a transitividade desse verbo é o que nos vincula à humanidade da realidade que construímos.

fui checar quando havia sido o primeiro post e fiquei muito surpreso de ter sido em abril; se me perguntassem, diria que tinha sido lá pra agosto. o tempo é mesmo subjetivo.

a nota de rodapé 14 de “o poder do design como sonho de autonomia”, no livro “automação e autonomia: dois ensaios sobre design”, que traduzi com gabi, comenta um pouco disso. esse processo de tradução coincindiu com a greve – que comento logo em seguida aí em cima – que comecei a entender alguns dos efeitos da reforma de FHC. aquela e esta nota são alguns efeitos dessa compreensão. importante dizer que esse descarte, ainda que comum, não foi generalizado. neste ano, visitei a editora universitária da ufmg com o professor emerson eller, da ufmg, e lá, as máquinas ainda estão funcionais e temos servidores públicos das antigas e novos que as operam. isso para dizer que parece haver meios burocrática e institucionalmente viáveis de conservar esse maquinário, embora muito mais difíceis.

já falei de rancière nas notas de rodapé dos verbetes valoração e acadêmico, mas sobre outros de seus conceitos. ainda estou devendo uma elaboração mais cuidadosa de “o mestre ignorante” e da escola como local de uma democracia e igualdade radicais. há alguma discussão sobre isso no texto que registra uma intervenção que fiz durante a greve de 2024 aqui no IFPE, numa mesa redonda intitulada “que educação?”, disponível neste link.

esse livro é parte de uma coleção histórica da editora civilização brasileira, o “cadernos do povo brasileiro”. a pergunta provocativa do título é respondida logo no começo do livro: ricos não trabalham. com isso, vieira pinto explica a natureza produtiva do trabalho no sistema capitalista e como a burguesia – os ricos – não produzem, apenas vampirizam o trabalho da classe trabalhadora.

como muitas coisas da história do design, a recepção contemporânea de morris é bem pobre. muitas vezes, ele é pintado meramente como historicista gótico anti-industrialista. não é o caso: ele é uma figura muito mais complexa e envolvida com os debates socialistas e anarquistas do século 19 na inglaterra. ainda que tenha escrito romances socialistas utópicos, ele também buscou viabilizar experiências de trabalho digno. creio que seja necessário um balanço histórico sério dessa figura para nós, na ala materialista do campo do design.

para uma análise mais granular das diferentes dimensões da divisão do trabalho, recomendo Moraes Neto, B. R. de. (2002). Eficiência produtiva e divisão do trabalho: Smith, Marx e Stephen Marglin. Estudos Econômicos, 32(2), 260–296.

no campo do design, isso é pouco discutido. um trabalho de fôlego que diagnostica várias das operações ocorridas nesse processo é a dissertação de joão montenegro, intitulada o valor e as formas: a posição do design no processo produtivo capitalista após a reestruturação produtiva do capital, disponível aqui.

esse termo é proposto por iraldo matias, um nome importante para a abordagem materialista do design no brasil. fáceis de encontrar no google, sua tese e o livro decorrente dela, intituladas projeto e revolução, são obras densas que investigam e discutem a dimensão ideológica do design, por meio da ortodoxia teórica do marxismo. para uma introdução ao assunto, recomendo o texto dele na revista recorte, disponível aqui.

não vou conseguir tratar disso este ano, mas mão e cabeça aqui devem ser compreendidas como metonímias do trabalho concreto e do trabalho abstrato. por isso, a habilidade artesanal não está restrita àquelas atividades que consideramos “artesanais” no sentido corriqueiro, mas a um modo específico de se relacionar com a realidade material. a grande questão aqui é a função da tecnologia no sistema produtivo capitalista: transformar trabalho vivo em trabalho morto.

o quão bem-sucedida ou limitada foram essas consequências é outra discussão. no que diz respeito a gênero, por exemplo, a bauhaus foi extremamente limitada, ao contrário das vkhutemas. mas minha preocupação aqui é uma leitura ingênua, caricata, dos fenômenos que constituem a história do design. uma apreensão séria desse princípio foi feita, por exemplo, por lina bo bardi e isso modificou radicalmente como ela pensou o design brasileiro. não à toa, o museu do solar do unhão, o local das experiências que ela vinha conduzindo para formular práticas de design verdadeiramente populares, foi imediatamente fechado no golpe de 1964.

é forma & conteúdo, hahaha

no outro ensaio do volume – “o poder do design enquanto sonho de autonomia” – dakota discute precisamente a hiperinflação da dimensão simbólica do design na pós-modernidade.

há uma elaboração extensa sobre isso em o mestre ignorante.

discuto esse conceito no capítulo 3 da minha tese, disponível aqui.

o verbete no Keywords for radicals: The contested vocabulary of late-capitalist struggle (2016) conta bem essa história. é algo análogo ao que foucault definiria como uma heterotopia

a dialética é linda, né?

apenas sugeriria que ambas formas precisam são, também, elaborações. o carnaval não caiu do pé, foi um processo sociocultural construído ao longo de gerações e gerações. muito menos os poemas de caeiro; se as sombras e as ovelhas bastassem, nenhuma palavra teria sido escrita.