va·lo·ra·ção, sf.

palavras como cestas. realidade: valorar vs. de-escrever. descolonizar ou desistoricizar o design? pensamento projetual e assimilação trans-histórica. design como campo (bourdieu) e uma crítica

1. julgamento e atribuição de sentidos positivos ou negativos a partir de determinados critérios, explícitos ou implícitos

palavras são coisas curiosas. uma das funções que desempenham é ser uma cesta, como diria ursula leguin em sua teoria da ficção1: certas coisas entram nessa cesta, outras não. isso é um jeito de compreender, por exemplo, como os grupos conhecidos como radfem – eu chamo simplesmente pelo que são, grupos transfóbicos – defendem sua posição. “mulher” é uma cesta em que certas pessoas “cabem”, enquanto outras, não. claro que a escolha de quem cabe ou não é eminentemente política: é uma partilha do sensível2.

as palavras são coisas curiosas, entre outras coisas, por essa dimensão política de que não podem se livrar. por isso, eu entendo as disputas que se engendram por “caber” ou não em cada uma delas – há aí, necessariamente, uma disputa de valores. mas também acredito que uma das funções do trabalho científico&acadêmico é usar as palavras para caracterizar os fenômenos da maneira mais concisa quanto possível. e isso significa se despojar o máximo quanto possível desse sistema de valoração para de-escrever a realidade.

esta news é a organização, ainda que mínima, de uma crítica que faço recorrentemente aos colegas designers há muito tempo3. é uma crítica à ideia de que “acolher” mais coisas nessa cesta design é uma boa estratégia para que possamos superar as diversas limitações e desigualdades que ocorrem no nosso campo.

2. ação ou efeito de valorar

eu defendo que design é o modo de produção capitalista de bens (materiais e simbólicos). isso significa que esse modo tem um berço (inglaterra) e ele tem um propósito (aumentar e/ou possibilitar a exploração) de bens e símbolos. ele é um vetor que auxilia no processo de mercantilização da vida e, como tal, vem sofrendo mutações com as mutações do capital. ou seja, defendo que design não é igual à produção de cultura (material ou simbólica), porque isso é um anacronismo e uma desistoricização violenta das condições materiais das diversas sociedades.

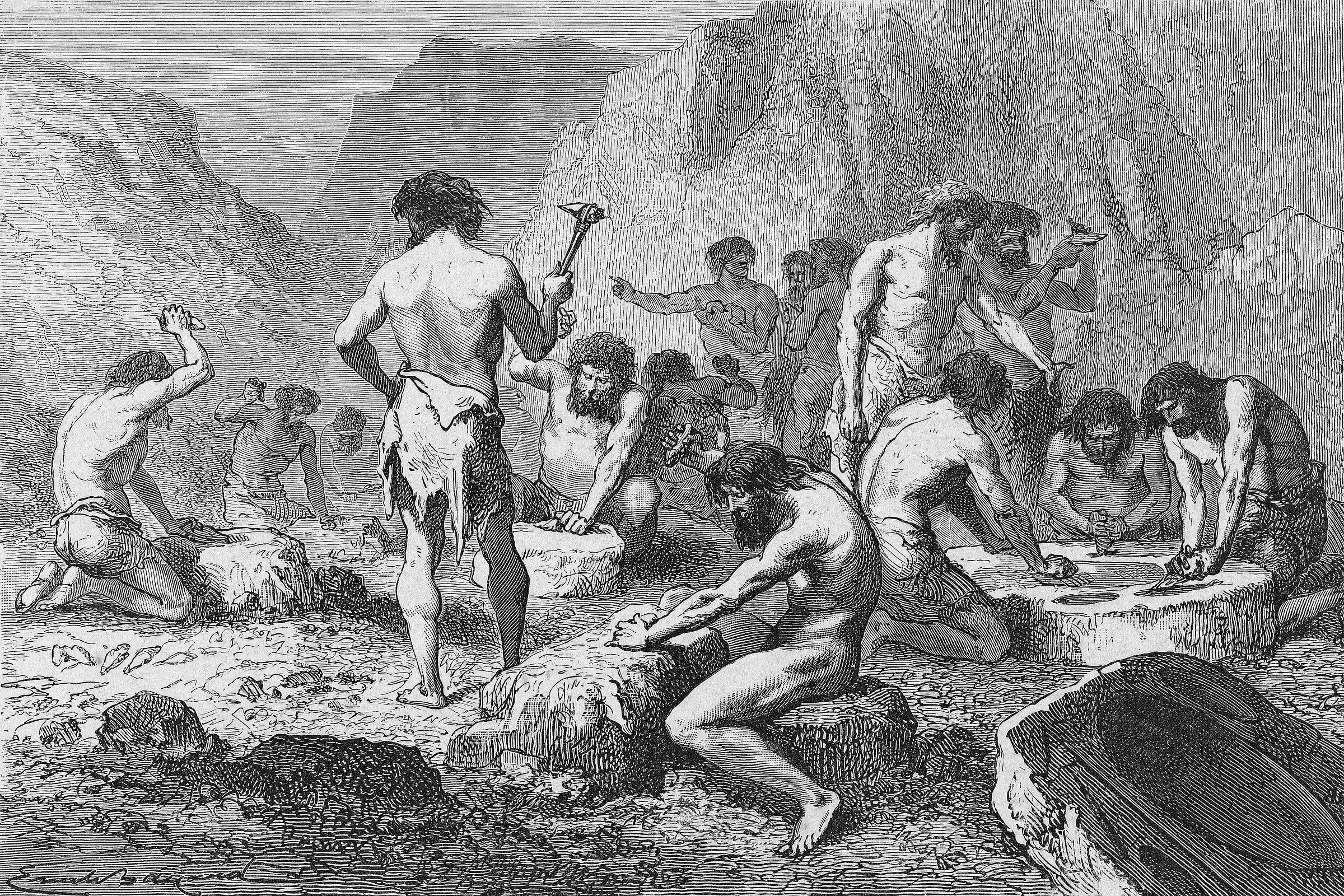

com isso, dissinto de boa parte dos colegas. uma parcela adota uma perspectiva de abstração do design enquanto a capacidade de fazer algo com alguma finalidade, frequentemente sintetizado numa ideia vaga de “pensamento projetual”. isso significaria que todo ser humano, em qualquer momento da história, ao criar objetos ou símbolos, estaria fazendo “design”: seja alguém de uma sociedade caçadora-coletora antes da revolução neolítica (cerca de 12 mil anos atrás) ao manufaturar uma cesta trançada, seja um/a projetista em uma fábrica da bmw, modelando uma peça de carro para ser cortada e montada por dezenas de braços mecânicos.

eu diria que agrupar essas duas cenas em uma mesma ideia de “pensamento projetual” é de um nível de abstração tão alto, mas tão alto, que perde utilidade. imagino que ninguém diria que essas coisas são a mesma coisa: há tanta diferença material que é necessário um corte para definir categorias diferentes – por isso, me pergunto qual a intenção ao pensar nesse tal “pensamento projetual”. ainda assim, concordo que há uma analogia a ser feita aí: são expressões do ser humano modificando seu entorno. poderia ressaltar o efeito estético disso no importantíssimo corte de kubrick em 2001; ou o clipe de pearl jam, do the evolution; ou ainda a montagem de dziga vertov em um homem com uma câmera.

e eu também defendo uma certa energia potencial do anacronismo de certas analogias4, mas não se constrói teoria e história – nem uma teoria da história – com base nesse nível de abstração. é como se marx iniciasse o manifesto dizendo:

a história da humanidade é a história da luta de classes. livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, e é isso aí mermo, vamo continuar desse jeito.

o alto nível de abstração de pensar a relação entre opressores e oprimidos em todas essas expressões sociais não serviu para naturalizar essas relações; pelo contrário, serviu para mostrar sua circunscrição histórica. assim como é a dominação da burguesia. dito isso, qual a pretensão ao naturalizar o “pensamento projetual” desde o campo do design – este campo do design?

3. avaliação crítica da qualidade ou do valor de algo

outra parcela dos colegas adota uma postura sutilmente distinta. concordamos que o design tem seu início nesse contexto histórico e foi um vetor da expansão capitalista pelo mundo. contudo, é possível melhorar o design sendo mais inclusivo, considerando que não há apenas um design – o bom design europeu, modernista, etc –, mas expressões plurais do design: o design vernacular, o design não-especialista, o design gambiarra, etc. em geral, isso se enquadra como a postura da descolonização, decolonização e congêneres.

digo que é apenas sutilmente distinta porque a disputa política que a categoria design carrega aí é basicamente a mesma. está implícita uma valoração positiva do que entra na cesta do design. dizer que “isso também é design”, parece ser a concessão de uma honraria, um título nobiliárquico. entretanto, se a nossa categoria histórica pressupõe que uma coisa designeada implica em certo sistema de produção e circulação de mercadorias, então agregar essas outras coisas na cesta do design tem por consequência torná-las, também, mercadorias – nunca propor uma mudança estrutural dessa cesta.

no final, o resultado é uma abstração e uma desistoricização igual à postura anterior porque ignora todas as condições históricas não só inerentes ao próprio design, mas, sobretudo, de todos esses outros modos de vida que estão articulados a outros modos de produção e circulação de cultura. o que parece ser um ato descolonizador de considerar essas várias expressões como design (porque pressupõe-se que isso seja positivo), na verdade se revela como um modo de suplantar todos os saberes, tradições e práticas vinculadas a esse modo alternativo – ou seja, que implica uma alteridade – de vida.

o problema de fundo é esse valor positivo que se acredita ter no design. toda intervenção que eu faço é simplesmente no intuito de limpar o terreno para conseguirmos descrever o que é design, em vez de valorar. e, em termos pragmáticos, eu entendo completamente que manicures se convertam em nail designers – o que eu não entendo são cientistas e acadêmicos incapazes de tratar um fenômeno pela sua descrição e na operação dessas categorias.

4. cálculo do valor econômico de um ativo, empresa ou projeto

esses caminhos já se provaram becos sem saída. não é uma questão de gostar ou não, de salvar ou não o design. aliás, “o design” nem existe, ele é um campo no sentido mais bourdieusiano possível: um espaço social estruturado, com relações constantes e permanentes de desigualdade operando e no qual vários atores lutam pela transformação ou preservação do campo. e, se quisermos pensar criticamente sobre ele, devemos questionar as formas pelas quais foi gerado aquilo que se diz sobre ele, por quem e cujos interesses foram atendidos por esses discursos.

pra indicar mais ou menos o que isso significa, quero usar um exemplo do livro decolonizing design: a cultural justice guidebook, de doris tunstall, muito citada nos círculos decoloniais e descolonizadores – que tive oportunidade de debater em outra ocasião5. ela apresenta uma crítica dos avanços da tecnologia industrial – que ela vincula sem ressalvas à “modernidade”, não ao sistema capitalista –, desenhando uma narrativa que parece querer culpabilizar a bauhaus como a fonte de todo tecnocentrismo. o que me chama atenção, de um lado, é a omissão de todo contexto de disputa ideológica, do antinazismo e do vínculo de boa parte da comunidade bauhausiana ao socialismo; e de outro, a omissão do papel fundamental dos próprios estados unidos para a ascensão da extrema-direita europeia no período entreguerras.

então, ela defende que seria necessário “desmantelar a relação mestre-escravo embutida na própria tecnologia moderna. e aí está a esperança de uma nova série de relações com a tecnologia” (p.51). o exemplo que ela traz é curioso. Bina486, que basicamente é um chatbot físico, montado em um busto, que fala, etc. aí ela diz que o robô “tem autonomia”, que tem “suas próprias ambições”. tudo isso porque o robô é modelado com base em uma mulher negra. isso significa “desmantelar a relação mestre-escravo embutida na própria tecnologia moderna”? acho que com os desdobramentos mais recentes de chatbots e IAs generativas, não é necessário me delongar nos problemas dessa posição.

ainda assim, curioso, eu fui atrás da empresa que fez esse robô. numa pesquisa rápida de wikipedia, descobri que ele foi encomendado e é propriedade do Terasem Movement, que é de uma empresária estadunidense que fundou uma empresa chamada United Therapeutics, que desenvolve tecnologia de extensão de vida – essas nóia de gente rico pra virar imortal. a ceo dessa empresa foi simplesmente a executiva da indústria farmacêutica que mais ganhou dinheiro em 2018. em que exatamente isso está a “desmantelar a relação mestre-escravo embutida na própria tecnologia moderna”? não saberia dizer.

para além da definição mais recorrente desse conceito de rancière, que une política e estética (ver nota 1 da news anterior), é bom lembrar que isso necessariamente implica disputa. não é por acaso que política, para rancière, está necessariamente vinculada ao dissenso; ao contrário de certa leitura liberal-ingênua que pressupõe que o debate público estabelece consenso pelo “uso da razão” ou pelo “bem comum”, ele aponta que consenso se estabelece com o que ele denomina polícia. tanto em seu sentido literal quanto metafórico, pensando enquanto o conjunto de regras sociais e etc. portanto, se estabelece uma oposição dialética entre os polos política-polícia.

esse tipo de efeito é particularmente afeito às imagens, coisa que defendi nesse artigo sobre jogo de cena ou mesmo de uma perspectiva pedagógica no exercício que descrevo aqui. mas isso também pode ser atingido pelo que saussure chamaria de imagens sonoras. em um texto que ainda não publiquei, aponto para esse anacronismo produtivo acerca da história brasileira nos versos de emicida: “e os camburão o que são?/[navios] negreiros a retraficar/favela ainda é senzala, jão”

foi neste episódio do podcast sentipensante, a convite de cris ibarra, junto com thais barros. o escopo foi a introdução – em que ela se posiciona enquanto autora – e o capítulo dois do livro – em que busca combater o mito do progresso tecnológico.

minha reação quando o caldinho de feijão que pedi no bar não é feito por um Meal Designer e vem sem design thinking, design feeling, design salting and design mixing: 😦

Que texto desconfortante e intelectualmente necessário, obrigado.