1. reprodução visual de um objeto ou de um ser com o auxílio de aparatos técnicos.

“uma imagem é, entre outras coisas, uma mensagem: ela tem um emissor e procura por um receptor”. é assim que vilém flusser começa imagem nos novos meios, um dos textos reunidos em o mundo codificado, uma edição que rafael cardoso oragnizou para apresentar o autor para o campo do design brasileiro em 20071. se você me perguntar, acho que o campo não o recebeu muito bem.

flusser é um pensador bastante singular, muito enigmático e críptico. seus textos são uma mistura de ensaios e aforismas, o que torna a leitura um trabalho árduo, quase arqueológico, para identificar com que conceitos ele está dialogando.

mas esse texto não é sobre flusser, nem sobre o mundo codificado – sobre eles, já falei em outro texto2. em imagem nos novos meios, temos indicações muito importantes para uma compreensão complexa de imagem. e é basicamente essa fundamentação que uso em aula e quando penso sobre o tema que quero compartilhar com vocês.

2. representação visual ou plástica de uma divindade.

uma das safadezas de flusser nesse texto é abrí-lo remetendo ao modelo informático do comunicação, aquele de shannon e weaver que você deve ter visto nas aulas. o circuito emissor → canal → receptor pelo qual o sinal deve passar, rodeado pelo contexto. esse modelo, que está na base de boa parte de nossa teoria, é um modelo informático, não humano3. a safadeza é que flusser vai demonstrar várias implicações humanas a partir desse modelo informático.

dentre essas implicações, está a superfície material da mensagem que é a imagem. o fato de flusser evidenciar esse aspecto é o que me faz sempre articulá-lo à john berger, com modos de ver4: a imagem, com seu suporte, implica uma posição do observador. essa diferença é crucial porque compreende o corpo que observa como uma parte integrante da imagem.

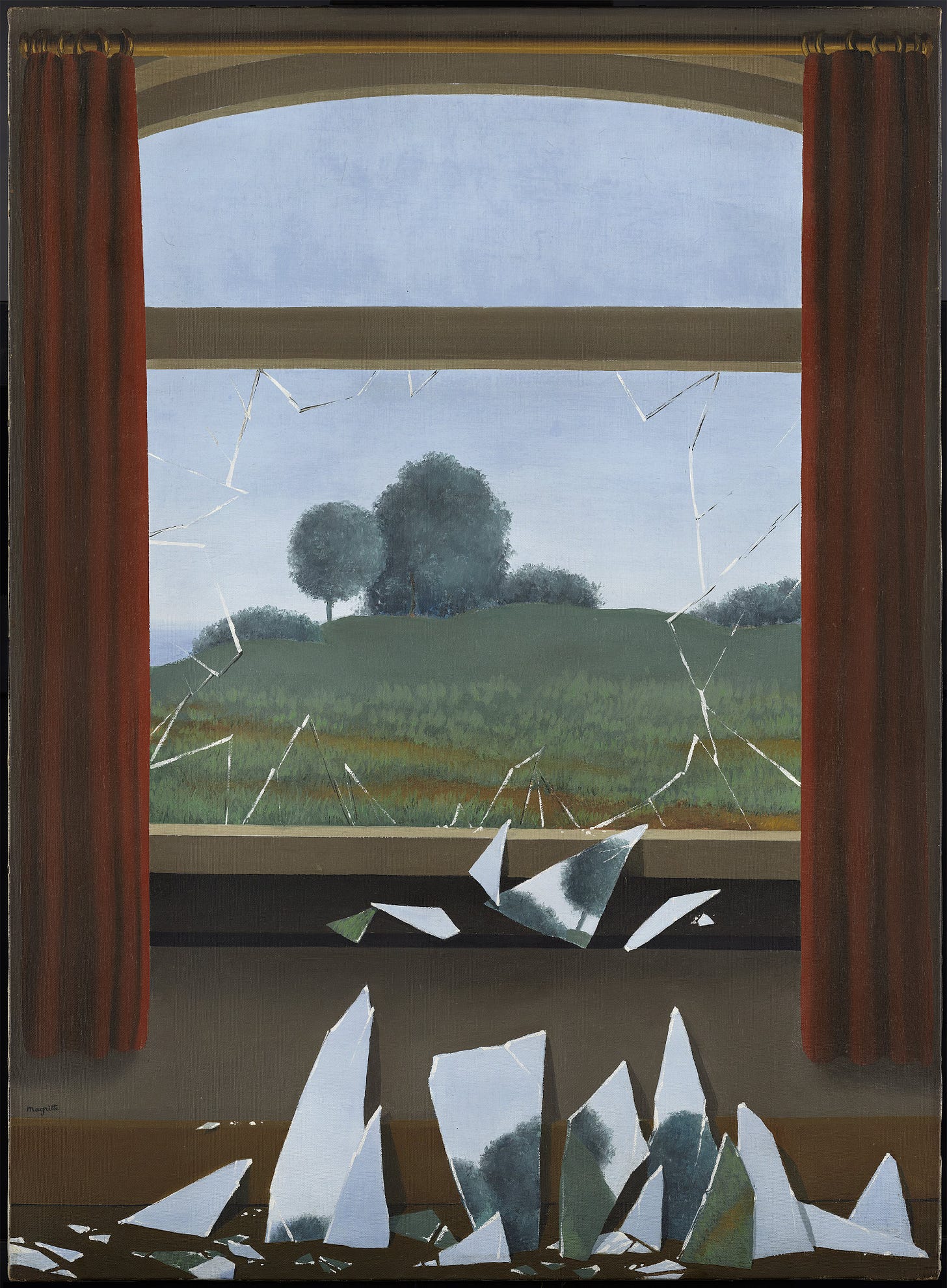

ao contrário disso, de maneira geral, concebemos a imagem como representação – às vezes, pior ainda, como código. isso faz com que nossa atenção vá para aquilo que ela está substituindo, representando – e isso torna a imagem transparente. ao considerar o que, literalmente, não está lá – mas está representado – nós vemos tudo, menos o que está diante de nós, a imagem.

3. reprodução de pessoa ou objeto em uma superfîcie com capacidade refletora.

considerando a imagem materialmente, flusser vai distinguir três paradigmas de imagem que predominaram em momentos históricos distintos: na pré-história, na história e na pós-história. esses três conceitos perpassam o pensamento de flusser e tem muitas outras implicações – então, vou me limitar de falar dos aspectos das imagens metaforicamente associados a esses conceitos.

a imagem pré-histórica seria feita em uma superfície imóvel, para um grupo reduzido de receptores e por um emissor que constituía essa própria comunidade. essa mensagem era produzida com uma função didática e existencial: ao pintar uma cena de caça, os receptores tornavam-se caçadores para manter a sobrevivência do grupo. não havia sentido em receber essa imagem criticamente ou questioná-la.

a imagem histórica seria feita em uma superfície móvel, na esfera privada de um emissor – um ateliê de um pintor, digamos – e depois levada para a esfera pública, onde adquiria uma dimensão política. a função do emissor, engajado política e esteticamente com essa imagem, seria criar um ruído – ou seja, ser original – que deveria ser assimilado ou não pelos receptores – ou seja, criticada na pólis. daí surge a ideia de autoria, por exemplo, e as implicações políticas da produção de imagens.

a imagem pós-histórica seria feita virtualmente para ser distribuída em superfícies individuais para cada receptor, com a funçao de transformar os seus receptores em objetos. o emissor não trata mais do ofício da emissão, mas detém os meios de comunicação, cujos funcionários da emissão estão encarregados de aumentar a eficácia da objetificação dos receptores. assim, devido à sua distribuição individualizada, não há mais um espaço público que submeta a imagem à crítica – a política se torna superficial, limitada à superfície das imagens5.

4. representação mental de pessoa, objeto ou acontecimento; recordação.

“é uma pena que em todos esses casos tenha se falado em imagens”, diz flusser depois de apresentar esses três paradigmas da perspectiva do emissor, do receptor e da função social da imagem. essa, inclusive, é uma bela lição para compreendermos o movimento dialético de suprassunção, mas isso vai ficar pra outra edição.

ao elaborar sobre a condição da imagem pós-histórica, flusser aponta a contradição de sua natureza. devido à sua distribuição, ela é recebida como uma imagem pré-histórica, acriticamente, mas é produzida de maneira profundamente distinta. isso porque, diferente da imagem histórica, ela não consiste de um emissor criando ruído para expandir o repertório público, pois ela é uma imagem alienada: quem a emite não a produz, apenas detém os meios de comunicação, e quem a produz não está politicamente engajada com ela.

entretanto, todas essas são imagens. o fato de que toda imagem resguarda esses três paradigmas em si já deveria ser motivo o suficiente para as levarmos a sério. não devemos torná-la transparente ao buscar apenas o que ela representa. representar é precisamente uma das principais ilusões da imagem, frequentemente mal-entendida por quem superestima a capacidade da Razão6.

5. Fig. aquilo que simboliza alguma coisa.

muito se diz sobre os efeitos das imagens – barthes, por exemplo, faz excelentes dissecações no mitologias ou n’a câmara clara – e mais ainda são as advertências de suas ilusões. mas, como ilustrador e desenhista, sempre tive um incômodo muito profundo com o modo como as teorias críticas tratam a imagem de maneira invariavelmente enganadora.

foi finalmente na psicanálise lacaniana que encontrei uma elaboração de porque e como as imagens fazem o que fazem conosco. lá, entendi que é mesmo das imagens serem ilusórias – e, por isso, ainda há algum ranço com as imagens. mas creio que há também algumas chaves para, como sugere flusser, criar um novo tipo de imagem.

no ano passado, uma nova edição foi lançada pela ubu, com uma nova apresentação do organizador. confesso que esse novo texto me decepcionou; é muito menos interessante do que a primeira apresentação.

aqui na revista recorte, especificamente. lá, propus um roteiro para a leitura da coletânea de ensaios que é um pouco mais generosa do que a organização da edição.

em outros textos, flusser vai contrastar esses modelos (ou paradigmas) de comunicação de maneira mais evidente. tem um, em particular, em que ele fala algo tipo “seria irrelevante perguntar quantas vezes macacos precisariam estalar máquinas de escrever para sair com a divina comédia”, rejeitando a noção probabilística da informática em favor da existencial humana.

se designers levassem berger a sério, a gente teria um campo muito, mas muito mais interessante em termos de discussão teórica. assista a modos de ver, sempre que possível.

isso tem relações muito interessantes com o que benjamin chama de estetização da política. vi um vídeo de heribaldo maia essa semana que trata disso muito bem a partir de um episódio recente na política nacional.

o único tratamento que eu dei a isso em texto foi em uma análise de jogo de cena, um filme de eduardo coutinho. o texto está disponível aqui.